Début de l'article <= |

Aselle et Gammare; |

Accueil du site Contact~JM |

Les crustacés sont des organismes ayant un squelette externe avec des pattes articulées et possédant 2 paires d'antennes. Le nombre d'antennes à lui seul les distingue des insectes qui eux n'ont qu'une paire d'antennes ainsi que des araignées et des scorpions qui n'en ont pas.

Le squelette externe est souvent calcifié chez les crustacés marins comme le crabe.

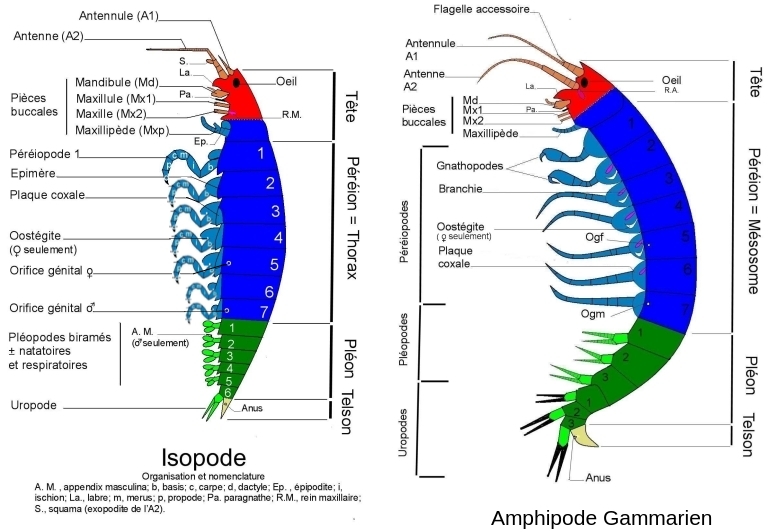

Les Aselles sont des crustacés isopodes d'eau douce alors que les Gammares sont des crustacés amphipodes dont différentes espèces se rencontrent en eau douce ou en milieu marin (Fig1).

Les isopodes présentent 7 paires de pattes très semblables avec une fonction principalement locomotrice.

Chez les amphipodes les 2 premières paires sont souvent modifiées et peuvent participer à la mastication (Gnathopodes). De plus les griffes des pattes 3 et 4 sont tournées vers l'arrière alors que celles des pattes 5 et 6 sont tournées vers l'avant. Ce qui donne le nom au groupe (amphi - podes = "pieds" dans les 2 sens).

▲ Fig1: Organisation schématique d'un crustacé isopode et d'un crustacé amphipode, modifié d'après (3) et (4).

Le critère reposant sur l'absence de différenciation des pattes est critiquable car la première paire de patte de l'aselle pourrait présenter une petite pince (non observée). Néanmoins ce critère est commode et correspond bien aux observations à l'œil nu (Fig2).

L'aselle (Asellus aquaticus)

▲ Fig2: Asellus aquaticus, vue dorsale, partie avant de l'animal en haut de l'image

(a1 et a2 = antennes, p1 à p7 = pattes, u = uropode)

On note que la partie postérieure ressemble à une tête portant des yeux. Ce qui permet, peut être d'échapper plus facilement aux prédateurs.

Le corps de l'aselle est aplati dans le plan horizontal et l'animal se déplace le plus souvent à plat près du fond.

Il s'alimente de débris en décomposition et de petits organismes fixés sur ces débris.

On trouve donc plus souvent les aselles là où ces matières s'accumulent donc dans les parties calmes du cours d'eau ou bien dans les mares.

La demande biochimique en oxygène (DBO5) y est élevée en relation avec la présence de nombreux micro-organismes décomposeurs et de réactions biochimiques d'oxydation de la matière organique.

Le gammare (Gammarus sp.)

Nous n'avons pas identifié l'espèce, le genre Gammarus compte de nombreuses espèces dont une est endémique de l'Hérault (département français). Dans la Sorgue (Vaucluse) nous avons probablement rencontré Gammarus pulex (Fig3).

▲ Fig3: Gammarus pulex, vue latérale coté gauche.

(a1 et a2 = antennes, G = gnathopodes 1 et 2)

Le corps du gammare est applati dans le plan vertical et il se déplace le plus souvent sur un de ses cotés.

Comme l'aselle, il s'alimente de débris en décomposition et de petits organismes fixés sur ces débris mais aussi de larves. Il est moins dépendant de la matière organique en décomposition que l'aselle.

On le trouve souvent près du fond dans les parties assez rapides du cours d'eau. La forme de son corps lui permettant de se glisser entre les cailloux ce qui lui évite d'être emporté par le courant.

La demande biochimique en oxygène (DBO5) est plus faible dans ces milieux à courant rapide que dans les milieux fréquentés par l'aselle. De plus la concentration en dioxygène y est plus élevée grâce au renouvellement de l'eau.

Ainsi par leur mode de vie et leurs exigences différentes vis à vis de l'oxygénation du milieu, l'aselle et le gammare sont des espèces indicatrices utilisées pour évaluer la qualité de l'eau grâce aux indices biotiques.

| Espèce | Matière organique | Oxygénation | Qualité de l'eau |

| Gammare | + | +++ | ++ |

| Aselle | +++ | + | + |

Ces indices biotiques reposent sur une évaluation de la biodiversité basée sur la richesse spécifique ou sur l'abondance ainsi que sur l'identification d'espèces indicatrices comme l'aselle et le gammare.

Pour l'établissement des indices biotiques voir la fiche technique.

Références: